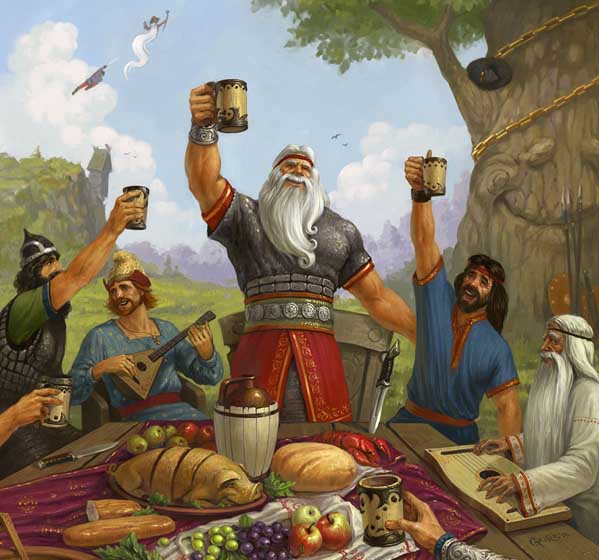

Пиры русских князей, бояр и царей своей роскошью, обилием яств и напитков не уступали знаменитым римским оргиям. Изощренное чревоугодие пировавших и гастрономические фантазии поваров не знали пределов. Древние источники донесли до нас десятки меню *великих* пиров. Один из таких пиров, например, устроил князь Святослав в 1183 году в Киеве по случаю освящения новой церкви. Как замечает летописец, все после пира были веселы

Маковский К.Е. - Боярский свадебный пир в XVII веке

Главным веселящим хмельным напитком в то время был мед. Мед был обязательным напитком праздничной трапезы тогдашней знати. Лаврентьевская летопись сообщает, как в 945 году княгиня Ольга велела древлянам наварить много меда, якобы для того, чтобы справить тризну по убитому ими князю Игорю. Трагическая роль, которую сыграл мед в коварном спектакле, разыгранном мстительной супругой погибшего князя, свидетельствует о том, что в те времена русичи умели готовить довольно крепкие меды.

Бем Елизавета Меркурьевна *Подносила и княгинюшка чарку меда, зелена вина*

Та же летопись рассказывает о грандиозном пире, устроенном в 996 году в честь Ольги князем Владимиром. Князь приказал сварить для пира 300 бочек меда. Мед оставался самым любимым напитком русских вплоть до конца XVII века. (В эпоху Петра I меды уходят на второй план, а их место занимают заморские вина и водки.) В значительной мере это связано с тем, что суровый климат страны не позволял активно развивать виноградарство и, как следствие, виноделие. Однако, безусловно, немаловажную роль играло и отменное качество самих медов, огромное их разнообразие. Однако вернемся к пирам. О многих знаменательных датах из истории нашего отечества мы узнаем из описаний того или иного пира. Например, самое раннее упоминание о Москве тоже связано с пиром, который устроил князь Юрий Долгорукий в честь князя Святослава Ольговича и его дружины. Эти пиры носили *демократический* характер: на пир съезжались люди всех сословий, и чем почетнее был пир, тем большей разнородностью отличался состав гостей.

В основе отношений лежало такое понятие, как *честь и место*, то есть гостю оказывали почет и отводили место за столом в соответствии с тем местом, которое он занимал в обществе. Сами великие князья потчевали гостей, ели и пили вместе с ними. Известный русский историк А. В. Терещенко по этому поводу пишет: *Вельможи и знаменитые духовные особы мешались с толпой гостей всякого сословия: дух братства сближал сердца. Это было до угнетения Руси татарами.*

Карзин Н. Пир у князя Владимира

Азиатская гордость и недоступность испортили древние похвальные наши обычаи. Со временем пиры стали менее демократичными, строгий порядок потчевания гостей и местничество занимали на них все большее место. В *Домострое*, памятнике середины XVI века, который отражает нормы поведения того времени, даются советы, как вести себя на пиру: *Когда позовут тебя на пир, не садись на почетном месте, вдруг из числа приглашенных кто-то будет тебя почетнее; и придет тебя пригласивший и скажет: *Дай ему место*, и тогда придется тебе со стыдом перейти на последнее место; но если тебя пригласят, войдя, сядь на последнем месте, и когда придет пригласивший тебя и скажет тебе: *Друг, садись выше!* тогда будет тебе почет от остальных гостей, ибо всякий возносящийся смирится, а смиренный вознесется. Когда поставят перед тобой многоразличные яства и пития и если кто-то знатнее тебя будет из приглашенных, не начинай есть раньше его; если же ты почетный гость, то поднесенну пищу первым есть начинай*.

А.Рябушкин. Пир царя Алексея Михайловича с ближними боярами в отъезжем поле

Среди первой подачи на пирах в Древней Руси обычно шла кислая капуста с сельдями. Рядом в качестве закусок ставилась икра в разных видах: белая, то есть свежесоленая, красная мало-просоленная, черная крепкого посола. Наибольшее распространение имела икра осетровая, белужья, севрюжья, стерляжья, щучья, линевая. Подавали икру с перцем и изрубленным луком, сдабривая по вкусу уксусом и прованским маслом. Икру дополняли балыки, которые в старину назывались *спинками*, и провесная (разновидность вяленой) рыба: лососина, белорыбица, осетрина, белужина и т. д. К этой рыбе подавали ботвинью. Затем следовала паровая рыба, а за ней жареная.

От этого изобилия закусок переходили к ухе. Каких только видов ухи не знает русская кухня: щучья, стерляжья, карасевая, окуневая, лещевая, язевая, судачья, сборная... Наряду с ухой подавали кальи: из лосося с лимонами, из белорыбицы со сливами, из стерляди с огурцами. К каждой ухе следовало свое, тельное, то есть тесто из рыбной мякоти с приправой, испеченное в форме различных фигурок (кружков, полумесяцев, скоромных соблазнов; поросенка, гуся, утки и т. п.). Обязательным блюдом были также пироги и пирожки с начинками из рубленой рыбы, с визигой, сельдью, сигом...

Однако это не все. После ухи лакомились присольным - свежей и соленой рыбой в рассоле (огуречном, сливовом, лимонном, свекольном) и всегда *под зваром* так называли истинно русские соусы с хреном, чесноком, горчицей. К этим блюдам также полагались пироги, только уже не подовые (печеные), а пряженые (жареные). Откушав все эти блюда, баловались вареными раками.

Чем больше утрачивали пиры свои демократические основы, тем пышнее и роскошнее они становились. Точное описание церемонии подачи блюд и кушаний в XVI веке приводит в своем романе *Князь Серебряный* А. К. Толстой. Во время пира, который устроил Иван Грозный для своей братии из 700 опричников, на столах, кроме солонок, перечниц и уксусниц не было никакой посуды, а из яств, стояли только блюда холодного мяса на постном масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашках...Множество слуг в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два в ряд отправились за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся сотни две жареных лебедей на золотых блюдах. Этим начался обед.

Маковский Поцелуйный обряд. 1895

...Когда съели лебедей, слуги вышли попарно из палаты и возвратились с тремя сотнями жареных павлинов, у которых распущенные хвосты качались над каждым блюдом в виде опахала. За павлинами следовали кулебяки, курники, пироги с мясом и сыром, блины всех возможных сортов, кривые пирожки и оладьи...

Обед продолжался. На столы поставили сперва разные студени; потом журавлей с пряным зельем, рассольных петухов с имбирем, бескостных куриц и уток с огурцами. Потом принесли разные похлебки и трех родов уху: курячью белую, курячью черную и курячью шафранную. За ухою подали рябчиков со сливами, гусей с пшеном и тетерок с шафраном.

Картина Васнецова ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА

...Отличились в этот день царские повара. Никогда так не удавались им лимонные кальи, верченые почки и караси с бараниной... Хороши и вкусны были также зайцы в лапше, и гости, как уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепелов с чесночного подливкой, ни жаворонков с луком и шафраном..* Колоритно описание пира у А. Н. Толстого. Действительно, в XVI веке великокняжеские и царские пиры начинались с жаркого, а именно, с жареных лебедей, которые считались царским кушаньем. Если по каким-либо причинам их не было на столе, то это считалось обидным для гостей и расценивалось как недостаточное к ним уважение. Однако на употребление многих видов мяса был наложен строжайший запрет - особенно на зайчатину и телятину. Остается историческим фактом, что в 1606 году боярам удалось натравить на Лжедмитрия I толпу, побудив ее ворваться в Кремль, только сообщением, что царь не настоящий, ибо ест телятину.

Боярский пир

Начиная с XVII века кухня знати становится все более сложной и рафинированной. Она не только собирает, объединяет и обобщает опыт предшествовавших столетий, но и создает на его основе новые, более сложные варианты старых блюд. Для боярской кухни того времени примечательным становится чрезвычайное обилие блюд до 50 в один обед, а за царским столом их число вырастает до 150-200. Стремление придать столу помпезный вид проявляется в резком увеличении самих размеров блюд. Выбираются самые крупные лебеди, гуси, индейки, самые большие осетры или белуги. Порой они так велики, что их едва могут поднять три-четыре человека. Не знает границ искусственное украшательство блюд: из пищевых продуктов сооружаются дворцы, фантастические животные гигантских размеров. Тяга к нарочитой пышности сказалась и на продолжительности придворных обедов: 6-8 часов подряд - с двух часов дня до десяти вечера. Они включали в себя почти десяток перемен, каждая из которых состояла из полутора-двух десятков однотипных блюд, например из десятка сортов жареной дичи или соленой рыбы, из двух десятков видов блинов или пирогов.

Маковский Боярин с кубком

В XVIII веке пиры стали начинаться студнем, икрой и другими холодными закусками, затем подавали жидкие горячие кушанья, а уж потом вареное и жаркое. Век спустя, в домах вельмож званый обед открывали окорока, колбасы, холодные мясные и рыбные кушанья, соления, а за ними следовали похлебка, жаркое, и завершался обед сластями.Всегда высоко ценились разные кушанья из рыбы, которая была даже дороже дичи. Наши предки полагали, что чем больше рыбы на столе и чем она крупнее, тем выше почет для гостей. Русские повара достигли в своем искусстве такого совершенства, что могли *превращать* рыбу в петухов, кур, гусей, уток, не только придавая блюдам форму этих птиц, но даже имитируя их вкус. В русской кулинарной литературе такие блюда называли поддельными: поддельный заяц, поддельный гусь и т. д.

Константин Егорович Маковский. Чарка меда

Павел Алепский сообщает, что московиты приготовляли различные рыбные кушанья так: *выбирают из рыбы все кости, бьют ее в ступках, пока она не сделается, как тесто, потом начиняют луком и шафраном в изобилии, кладут в деревянные формы в виде барашков и гусей и жарят в постном масле на очень глубоких, вроде колодцев, противнях, чтобы она прожарилась насквозь, подают и разрезают наподобие кусков курдюка. Вкус ее превосходный

И позже рыба не сходила со стола русского народа. В немалой степени этому способствовало то обстоятельство, что ее разрешалось, есть в период постов. Особенно много в посты ели сельдей. Лакомством считались сельдевые молоки и икра с картофелем. Молоки промывали, снимали с них пленку, растирали с желтками вареных яиц и горчицей. В широком употреблении была также и щучина бочоночная - соленая щука. Ее отваривали в воде, снимали кожу и подавали с хреном и уксусом.

Маковский Портрет князя П.П.Вяземского. Начало 1880

Копченую рыбу - сига, корюшку, рыбца, ели как самостоятельное блюдо или в смеси с другими продуктами: маринованной свеклой, солеными огурцами, сырыми яблоками, вареными яйцами, зелень.....

Ковш великого князя Иоанна Васильевича IV

Ковш белый, с золоченым венцем и спусками. В средине печать, с изображением, на зеленом финифтяном поле, двуглаваго орла (в первоначальном виде печати Государства Русскаго, с двумя коронами, без всадника, поражающаго гидру, на груди). Вокруг орла наведена по синей финифти подпись:*Божиею милостию Царь и Великий Князь Иван Васильевич, Государь всея Русии*.По венцу, внутри... снаружи, также и по ленте, вычеканен царский титул:*Божиею милостию Царь и Великий Князь Иван Васильевич, Государь всея Русии, Владимерский, Московский, Новгороцкий, Царь Казанский, Царь Астраханский, Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский, и иных, Государь и Великий Князь Новгорода, Низовские земли, Черниговский,Рязанский, Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондиский и всея Сибирския земли и северныя страны повелитель и Государь и иных многих*.

Серебряный золоченый кубок

В описи Оружейной палаты *Кубок ложчатый золоченый, украшенный по восьми выпуклостям яхонтами и изумрудами (из числа которых пяти не достает). Большие яхонты окружены мелкими, а равно и в гнезде вокруг изумруда 12 изумрудцев. Под выпуклостями кубка с двух сторон одноглавые орлы; под ними серебряные травы. Между кубком и поддоном двуглавый орел. На крыше кубка выпуклости яблоками, а также и на поддоне.

Серебряный золоченый кубок

Этот кубок принадлежал казне царевича князя Алексея Михайловича вместе с другим, представлявшим ветряную мельницу, о котором в описи казны царя Михаила Федоровича отмечено:*Кубок серебрян, золочен, на трех колесах. В кубке в средине лебедь; из кубка выведен жолоб; а в жолобе анбар мелнишной, на анбаре облезьяна сидит на дву собаках. От кубка вверх три пружины серебряны, а на тех пружинах кубок серебряной золочен; на столбике стоит журабль, на одной ноге, а в другой держит яблоко. Поддон золочен на трех ношках золоченых гнутых; на поддоне рыба кит золочен; по подписи весу два фунта сорок золотников, а по весу 2 ф. 44 золотн.*.

Кубок, присланный царю Алексею Михайловичу от шведской королевы Христины в 1648

Кубок на роговое дело; под ним человек серебряной, белой2, женскаго полу3, в правой руке серп, левою рукою держит рог; на поддоне чеканены травы; на кровле яблока в семи местех, осмое в середке, гладкия, золоченыя; в середнем яблоке ветвь; пониже яблок серебреныя белыя листья и цветныя репьи; меж яблок винограды и травы цветные; однаго яблока нет. По подписи на дне тринадцать фунтов семдесят золотников. Прислала к Великому Государю Свейская Королева Христина во (1648), сентября во 2-й день. А по весу тринадцать фунтов, двадцать четыре золотника*.

Кубок, присланный в дар от датского короля Христиана IV в 1644 г.

Во время приезда в Москву сына короля датского Христиана IV, принца Вольдемара, сватавшегося царевне Ирине Михайловне, в числе даров был и кубок.*Кубок серебряной, позолочен, с кровлею, лощатой, гладкой, лошки длинные. На нем кровля лощатая ж, на кровле травка. Около кубка на блюде овощи - яблоки, вишни, кругом их травы; меж блюдечка и поддона жонка1; у ней в правой руке сосуд, в левой руке серп. По подписи на дне пять фунтов, сорок пять золотников. Великому Государю прислал в дарех Дацкой Христианус Король во году (1644), генваря. А по весу 5 ф. 42 золотн.*

Кубок царя Михаила Федоровича

В описях с прошедшего (XVIII) столетия под названием стопы:*Стопа Государя Царя Михаила Федоровича, золотая, осмигранная на поддоне, украшенная финифтью и драгоценными каменьями. По краю подпись, по черной финифти золотом: *Великий Государь Царь и Великий Князь Михаил Федорович, всея Русии Самодержец*. На четырех дугах, украшенных резьбой и финифтяными узорами, два больших лазоревых яхонта, лал и изумруд. На поддоне 4 яхонта лазоревых, 7 яхонтов красных, 5 изумрудов, и два места порожние. В яблоке мелких красных яхонтов и изумрудов по четыре с каждой стороны восьми граней.Под яблоком 2 небольших яхонта и 2 изумруда. Весу в оной 2 ф. 15 золотн.*

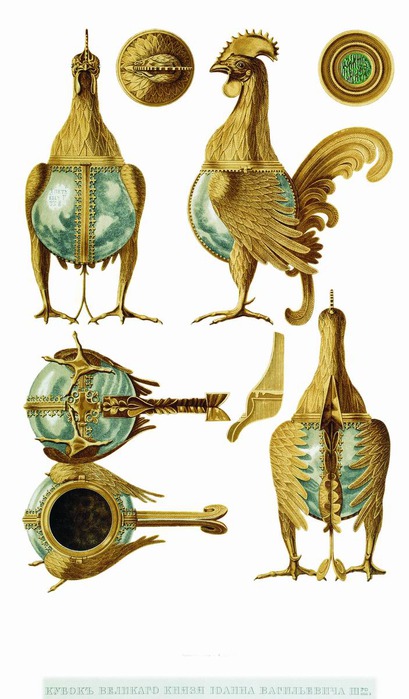

Кубок великого князя Иоанна Васильевича III

*Петух серебрен, бел, голова и зоб и крыле и хвост и ноги золочены; правой ноги ногтя нет. Весу в нем три фунта семдесят восемь золотников*.Под снимающейся головой, составляющей кровлю этого кубка, в клейме на зеленой финифти подпись: *Князь Великий Иван Васильевич*.Из духовной грамоты князя Дмитрия Иоанновича видно, что этот сосуд был в числе подаренных ему отцом кубков и чеканных зверей: *...да 18 кубков золоченых и незолоченых розных с пупоши и с травами и достокановым делом, што мне давал отец наш Князь Велики Иван, и которые мне давал Князь Велики Василей; да вол, да челн, да кур (петух)*.

Чаша, 1630 г.

По описи 1663 г., этот кубок поднес датский королевич Вольдемар в бытность свою в Москве в 1644 г.:*Кубок ценинный, кровля и поддон серебрены золочены; на кровле мужик с крылы, в левой руке держит кольцо над головою; крыле и кольцо крашены красками красною да зеленою. Меж кубка и поддона королек красной самородной, суковат; на корольке на суку птичка; у королька у корени человек с топором; на поддоне люди и звери и птицы и лягушки; на поддоне у решетки человек на коне. Поддон, люди и звери крашены красками. Великому Государю поднес в дарех Дацкой Королевич Волдемар с послы во году (1644), генваря (28). Цена тридцать рублев*.

Чаша яшмовая, украшенная драгоценными камнями и золотом. Кубок серебряный позолоченный

Изображенный кубок из кокосового ореха, оправленного золоченым серебром, поступил в казну царя Михаила Федоровича в числе других сосудов и вещей после преставления отца его, блаженной памяти патриарха Филарета Никитича.

Кубок раковинный и братина царя Алексея Михайловича

Этот кубок, хранящийся в Оружейной палате , из перламутровой раковины в серебряной золоченой оправе; на завитке раковины литой Нептун, на морском коне, с трезубцем в руке. С обеих сторон изображения Тритона, трубящего в рог. Литая оправа с фигурами и запонами украшена изумрудами, яхонтами и жемчужными зернами.*

Из числа раковинных кубков три, без украшений драгоценными камнями, поднесены были царю Михаилу Федоровичу датским королевичем Вольдемаром 23 января 1644 г., но описываемый неизвестно когда и от кого поступил. Большая часть кубков из перламутровых раковин, страусовых яиц и кокосовых орехов с мифологическими изображениями по имеющимся на них штемпелям - нюрнбергской работы.

Братины царя Алексея Михайловича

Серебряная золоченая, по бокам четыре клейма, украшенные финифтяными зелеными листьями, в обводах белые финифтяные же бусы. По венцу подпись чернью: *Повелением Великаго Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича, всея Великия, Малыя и Белыя России Самодержца. В сию братину наливается Святейшего Патриарха чаша*.

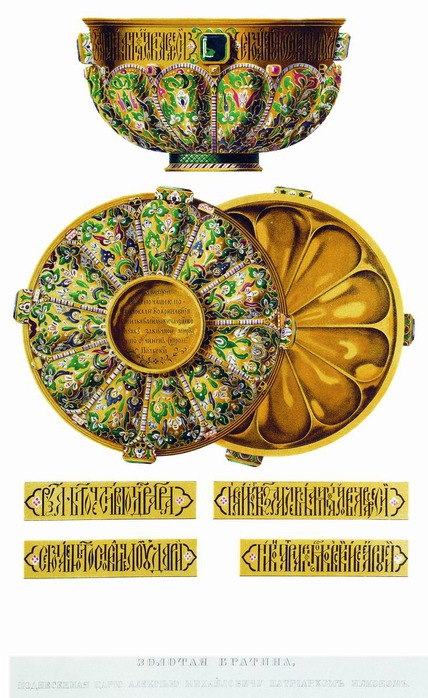

Золотая братина, поднесенная царю Алексею Михайловичу патриархом Никоном

Эта золотая братина, или заздравная чаша, московской работы, ложчатая, украшенная финифтяными ободками и цветами. Снаружи по ободу, между отделами финифтяной же надписи, два больших изумруда и два синих яхонта, или сапфира, из коих один гранен россыпью, другой плоский. Между ложками, под ободом, пять алмазов греческой грани и шесть яхонтов.По венцу следующая, наведенная черной финифтью, подпись:*161 (1653) года, благочестивейшаго Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича всея Руссии, сею чашею благословил и челом ударил Никон Патриарх Московский и всея Руссии*.На дне чаши нарезана другая подпись:*194 (1686) года, Великие Государи сею чашею пожаловали Боярина

Князя Василья Васильевича (Голицына) за ево службу, за вечной мир, что учинен с

королем Польским*.

Эх ты, русская зима, ёлки да иголки...

И на горках - кутерьма, и на свадьбах - горько!

Мчатся тройки, бубенцы песни напевают...

Свадьбы и среди зимы на Руси бывают...

Кони гривами трясут, бьют копытом звонко...

Горько! Гости водку пьют и кричат вдогонку...

Разгулялася душа Зимнею порою...

Свадьба наша хороша - тройка, ели, поле...

Звонко бубенцы звенят, хороша музЫка...

Мы поехали - гулять по Руси великой...

Но! Родимые! Гони! Вольное раздолье!

Нет милей родной земли сильной и свободной!

Утащено отсюда, спасибо klassika